2020年牛市,有人买了宁德时代,涨20%就慌着卖了,结果后续又涨了100%,拍断大腿;2015年牛市,有人买了创业板股票,回调10%就吓得割肉,结果割在最低点,看着股价又涨回去,悔不当初。 这些场景在每一轮牛市里反复上演,本质不是技术问题,而是心态崩了。

浮盈焦虑的三大应对方法

浮盈时最常见的心态是“股票涨10%就想卖”“看到别人的股涨得快,想换股”,背后是怕回调、怕踏空、怕比别人赚得少的心理。 第一种应对方法是设定止盈纪律,而不是凭感觉操作。

主线股如AI或高端制造,可以设置“涨50%卖30%,涨80%再卖30%,剩余40%看趋势”;补涨股如消费或金融,则适合“涨20%卖50%,涨30%全卖”,因为补涨行情往往短暂。

2020年新能源牛市中,按纪律操作宁德时代的投资者从100元持有至300元,分三次止盈最终盈利180%;而涨20%就卖出的人仅赚20%。 纪律能强制克服贪婪和恐惧,比如股价涨50%时即使想继续持有,仍按计划卖出30%,既锁定部分收益,又保留后续上涨空间。

第二种方法是用“对比法”替代“攀比法”。 牛市里板块轮动节奏不同,若因他人持仓涨得更快而频繁换股,容易踏空自身持股的爆发期。 正确的做法是对比自身预期收益:若买入时预期盈利30%,当前涨至20%可提醒自己“目标临近需耐心”。

若涨超40%则视为超额完成,更无需焦虑。 2019年消费牛市中,持有贵州茅台并设定30%预期收益的投资者最终盈利50%;而中途换股至科技股的人,反而在回调中亏损10%。 第三种方法是减少盯盘时间。

心理学研究显示,每日盯盘超2小时的人浮盈焦虑率高达80%,而仅收盘后查看账户者焦虑率仅20%。 例如某AI股上午涨5%、下午跌2%,盯盘者易因波动频繁操作;但收盘后复盘可能发现全日仍涨3%,心态更平稳。

建议新手每日收盘后花10分钟检查止盈点,进阶投资者可早晚各看10分钟新闻与走势,其余时间专注工作生活。

补充观点:浮盈落袋可结合“移动止盈”策略。 例如股价从10元涨至20元时,将止盈位从9元动态上调至17元,确保回调时锁定大部分利润。 同时,盈利100%后至少兑现本金,仅用利润继续博弈,避免纸上富贵。

浮亏恐慌的两大化解策略

浮亏恐慌表现为“股票回调5%就慌”“看到账户浮亏失眠想割肉”,根源是怕继续跌、怕牛市结束。 第一种策略是理性判断三问法:问题一“主线逻辑是否改变? ”如AI股的政策支持与算力需求若持续,回调便是短期波动。

问题二“估值是否过高? ”PE分位低于60%属合理,超过80%需警惕;问题三“资金是否流出? ”观察北向资金或融资余额动向。

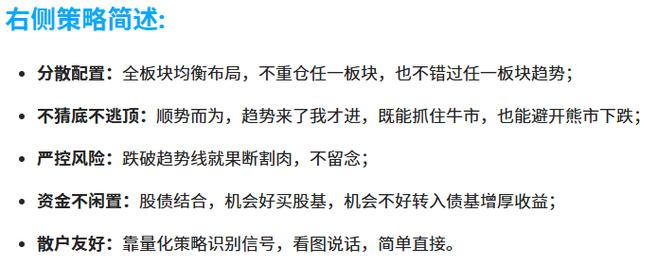

2020年宁德时代回调15%时,三问答案均为否定,未割肉者后续享受60%涨幅;恐慌性割肉者则错失机会。 第二种策略是用仓位对冲降低心理压力。 牛市启动期配置70%进攻资产(如股票)与30%防御资产(如债券、黄金)。

举例10万元本金,7万元买AI股回调10%浮亏7000元,但3万元债券基金涨2%盈利600元,整体浮亏降至6400元,比满仓亏损心理压力更小。 2022年沪指回调20%时,满仓股票者浮亏20%,而70%股票+30%债券组合浮亏仅13%,心态更稳。

补充观点:风险管理需避免全仓单一标的。 分散配置核心仓(趋势股)、波段仓(热点股)与防守仓(现金/ETF),可防止牛市结束后大幅回撤。 同时,永不动用生活应急资金投资,确保一年以上开销储备。

牛市阶段的特殊心理挑战

牛市不同阶段需针对性调整心态。 启动期克服“怀疑心理”,若等待市场确认牛市再入场,主线品种可能已上涨30%。 中期需抵制“贪婪心理”,例如2015年加杠杆的投资者在回调25%时爆仓。

尾声则要警惕“侥幸心理”,2007年相信沪指破万点者套牢十余年。 板块轮动规律显示,牛市中期应“换股不追高”。

历史经验如2015年“金融→创业板→军工”轮动,2020年“科技→白酒医药→光伏新能源”序列,说明卖出盈利标的、潜伏低位板块比追涨更安全。

#秋季图文激励计划#实操案例与纪律约束

止盈纪律需提前书面制定,避免临盘情绪化修改。 例如盈利30%-50%时减仓部分落袋,盈利100%后至少拿回本金,牛市高潮期逐步清仓仅留20%-30%底仓。

同时,减少操作频率:卖出后不急于重返市场,避免因短期波动频繁交易。 关注政策与宏观环境变化,如货币政策调整或监管措施转向,可能迅速改变市场情绪。